「これってネズミのふん?」

「どうやって掃除すればいいの?」

「病気になったりしないかな?」

と、悩んでいませんか。

家の中で黒い粒のようなものを見つけると、ネズミの存在を疑い不安になります。

ですが、ネズミのふんには多くの病原菌がひそんでいるため、取り扱いには注意が必要です 。

しかし、ご安心ください。

本記事では、ネズミのふんの種類ごとの特徴から安全な処理方法までを詳しく解説します。

この記事を読むことで、ふんを見分ける知識の全てを知ることができ、安心して適切な対処ができるようになります。

- 記事のポイント

- ネズミのふんの種類ごとの特徴

- ふんの固さでわかる新旧の見分け方

- 安全なふんの清掃と消毒の手順

- ネズミ発生の根本原因と放置リスク

- 専門業者に相談するメリット

\電話相談・現地見積0円/

ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】

| おすすめ ネズミ駆除業者 | |

|---|---|

1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |

2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |

3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |

見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。

ネズミのふんの「特徴」(写真つき)

| 種類 | 大きさ | 形 | 色 | 特徴的な場所 |

クマネズミ | 6~10 mm | 細長く不ぞろい | 茶色・灰色 | 天井裏、棚の上など高い場所 |

ドブネズミ | 10~20 mm | 太く整った楕円形 | こげ茶・灰色 | キッチン、排水管など水回り |

ハツカネズミ | 4~7 mm | 米粒大で両端が尖る | 茶色 | 物置、倉庫 |

家で見つかるネズミのふんは、種類によって大きさや形、落ちている場所が異なります。

ふんの特徴を知ることで、家に侵入しているネズミの種類を特定する手がかりになります 。

- クマネズミのふんの特徴

- ドブネズミのふんの特徴

- ハツカネズミのふんの特徴

たとえば、高い棚の上で細長いふんが散らばっていれば、運動能力の高いクマネズミの可能性が高いです 。

それでは、ネズミの種類ごとにふんの特徴をくわしく見ていきましょう。

クマネズミのふんの特徴

クマネズミのふんは、家ネズミの中でも警戒心が強く、駆除がむずかしい種類です。

そのふんには、移動しながら排泄するという習性があらわれています 。

- 大きさは6ミリから10ミリ程度

- 形は細長く、不ぞろいなものが多い

- 色は茶色や灰色をしている

たとえば、天井裏やエアコンの上、本棚の上など、高い場所でふんがパラパラと散らばっているのが特徴です 。

高い場所を移動するクマネズミならではのサインといえるでしょう。

ドブネズミのふんの特徴

ドブネズミのふんは、家ネズミ3種類の中で最も大きく、見つけやすいのが特徴です。

水回りを好むドブネズミの生態が、ふんのある場所にも関係しています 。

- 大きさは10ミリから20ミリ程度

- 形は太くて丸みのある楕円形

- 色はこげ茶色や灰色をしている

具体的には、台所のシンク下や排水管の近く、ゴミ捨て場周辺などで、まとまって見つかることが多いです 。

肉食傾向が強いため、ふんから強い悪臭がすることもあります 。

ハツカネズミのふんの特徴

ハツカネズミのふんは、体が小さいぶん、他のネズミにくらべて非常に小さいです。

農耕地やその近くの家屋、倉庫などで見られることが多いです 。

- 大きさは4ミリから7ミリ程度

- 形は米粒のようでお米の先がとがっている

- 色は茶色をしている

物置や倉庫の隅に、お米のような小さなふんが散らばっていたら、ハツカネズミの可能性を考えましょう 。

ハツカネズミ特有の尿の臭いが、ふんの周りに残っていることもあります 。

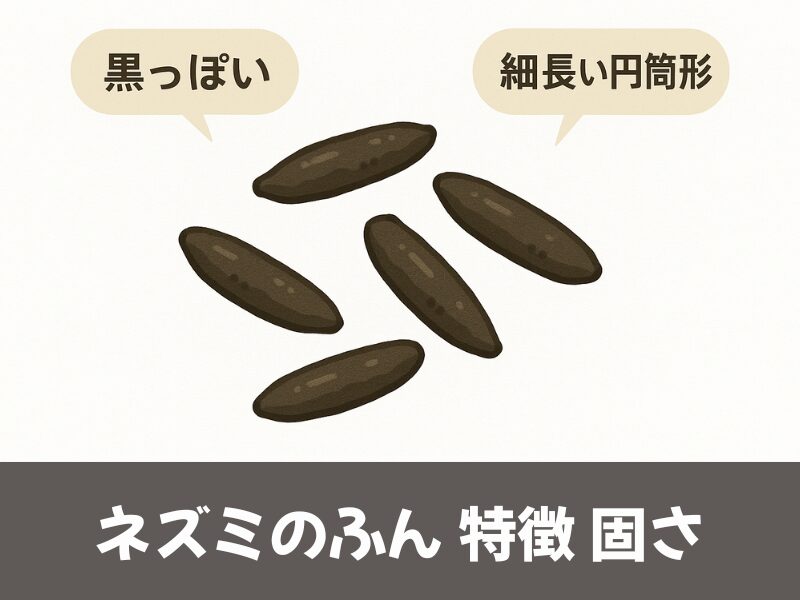

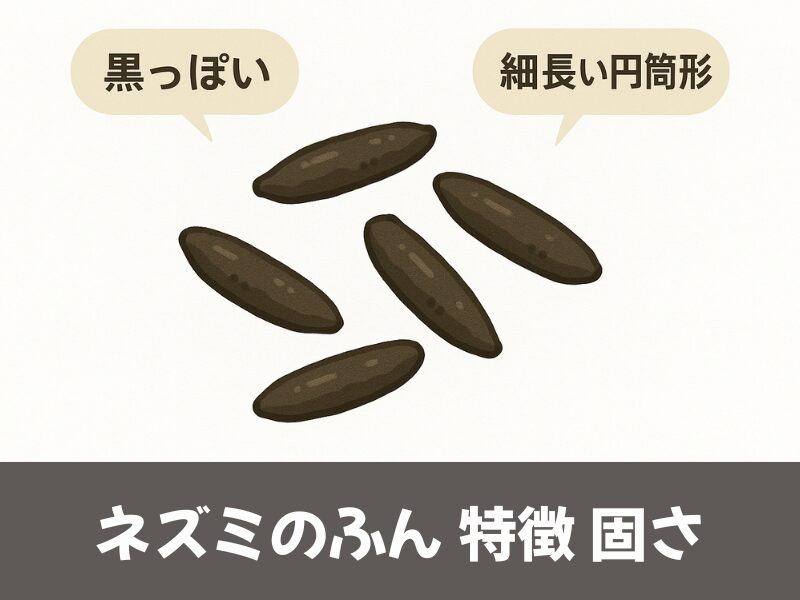

ネズミのふんの「固さ」

ネズミのふんの固さや質感は、ネズミの活動状況を知るための重要な手がかりです。

新しいふんか古いふんかを見分けることで、今まさにネズミが活動しているのかを判断できます 。

- 新しいふんの固さと見た目

- 古いふんの固さと見た目

たとえば、黒光りして湿り気のあるふんは、ネズミが最近そこを通った証拠となります 。

新旧のふんの違いについて、それぞれの特徴をくわしく解説します。

新しいふんの固さと見た目

新しいふんは、ネズミが現在も活発に活動していることを示すサインです。

見た目や質感には、水分を多く含んでいることがわかる特徴があります 。

- 色は黒色からこげ茶色でツヤがある

- しっとりと湿り気を感じる

- 比較的やわらかい質感

具体的には、割りばしなどで触れようとすると、少し形がくずれるようなやわらかさがあります 。

強い獣のような臭いがする場合も、新しいふんの可能性が高いです 。

古いふんの固さと見た目

古いふんは、過去にネズミがいた痕跡、またはあまり使われなくなった通り道を示します。

時間が経過して水分が抜けているため、カサカサした見た目をしています 。

- 色は灰色っぽく退色している

- 乾燥していて、ひび割れが見られる

- 軽くて、もろく崩れやすい

たとえば、ほうきで掃こうとすると、かんたんに砕けて粉々になってしまうことがあります 。

古いふんしか見つからない場合でも、油断はできないので注意が必要です。

家の中でネズミのふんを見つけたら「やるべき事」

ネズミのふんには、さまざまな病原菌や寄生虫がひそんでいる可能性があります。

そのため、ふんを発見した際は、安全を最優先にした正しい手順で清掃と消毒を行うことが不可欠です 。

- 準備するもの

- 安全な清掃と消毒の手順

- 掃除の際の注意点

ふんの掃除は、単なる汚れ落としではなく、衛生環境を守るための重要な作業です。

安全な対処法について、具体的なステップをくわしく見ていきましょう。

準備するもの

ネズミのふんを安全に処理するためには、まず体を守るための保護具をそろえることが大切です。

病原菌を吸い込んだり、直接ふれたりするのを防ぐために、以下のものを準備しましょう 。

- マスク(N95マスクが望ましい)

- ゴム手袋(使い捨てタイプ)

- 消毒液(アルコールや次亜塩素酸ナトリウム)

また、掃除に使うペーパータオルや雑巾、ゴミ袋も、すべて使い捨てできるものを用意すると衛生的です 。

掃除が終わったあとに、道具ごと処分できるようにしておきましょう。

安全な清掃と消毒の手順

準備が整ったら、病原菌を飛散させないように注意しながら、慎重に作業を進めます。

ふんを乾燥したまま取り除こうとすると、菌が舞い上がってしまうため、湿らせるのがポイントです 。

- まず窓を開けて部屋の換気を行う

- ふんとその周辺に消毒液をスプレーする

- 湿らせたふんをペーパータオルで拭き取る

取り除いたふんと使用したペーパータオルは、すぐにビニール袋に入れて口をしっかりとしばります 。

最後に、ふんがあった場所をもう一度消毒液で拭きあげて完了です 。

掃除の際の注意点

ネズミのふんを掃除するときには、絶対にやってはいけないことがあります。

自分や家族の健康を守るために、いくつかの重要な注意点を必ず守ってください 。

- 掃除機は絶対に使用しない

- 素手でふんに直接ふれない

- 掃除が終わるまで保護具は外さない

とくに掃除機の使用は、排気口から病原菌を部屋中にまき散らすことになり、大変危険です 。

もし誤って吸ってしまった場合は、すぐに中のゴミを捨てて、掃除機本体を消毒してください。

家の中でネズミのふんが出る「根本的な原因」

家の中にネズミのふんがあるということは、ネズミにとって住みやすい環境になっている証拠です。

ネズミは「侵入経路」「エサ」「巣の環境」の3つの条件がそろうと、家に住み着いてしまいます 。

- ネズミの侵入経路

- ネズミを惹きつけるエサ

- ネズミが好む巣の環境

ふんを掃除するだけでは根本的な解決にならず、原因を断つことが再発防止につながります。

ネズミが住み着く原因を、ひとつずつくわしく解説していきます。

ネズミの侵入経路

ネズミは、大人が考えるよりもはるかに小さなすき間から家の中に侵入してきます。

わずか1.5センチほどのすき間、10円玉くらいの大きさがあれば、かんたんに通り抜けてしまいます 。

- 壁のひび割れや基礎部分の穴

- エアコンや水道管などの配管周りのすき間

- 床下の通気口や換気扇

たとえば、キッチンの配管を通すために開けられた穴が、パテでしっかり埋められていないケースはよくあります 。

古い家だけでなく、新築の家でも侵入される可能性があるため油断できません。

ネズミを惹きつけるエサ

ネズミは、常にエサを探して活動しており、エサが豊富な場所を好みます。

人間の食べ物はもちろん、ペットフードや生ゴミなどもネズミにとってはごちそうです 。

- 食べかすや放置された食品

- フタのないゴミ箱に入った生ゴミ

- 犬や猫などのペットフード

ネズミは1日に体重の約4分の1もの量を食べるため、エサがなければ数日で餓死してしまいます 。

つまり、家にエサがあるからこそ、ネズミは住み着き、活動を続けることができるのです。

ネズミが好む巣の環境

ネズミは、外敵から身を守り、安全に繁殖できる暖かい場所を求めて巣を作ります。

家の中は、巣の材料となるものが豊富で、ネズミにとって理想的な環境です 。

- 巣の材料になる紙類や布類、ビニール袋

- 暖かく身を隠しやすい天井裏や壁の中

- 巣作りに利用される断熱材

たとえば、押し入れにしまいっぱなしの段ボールや古い衣類は、格好の巣の材料になってしまいます 。

人の気配が少ない物置や屋根裏は、とくに巣を作られやすい場所です。

住みついたネズミを「放置するリスク」

ネズミのふんを1つ見つけただけと軽く考え、放置してしまうのは非常に危険です。

放置されたネズミは繁殖を繰り返し、健康や建物、精神面にまで深刻な被害をもたらします 。

- 衛生面・健康上のリスク

- 建物や家財への経済的リスク

- 精神的な被害のリスク

たった1匹のネズミが、やがて大きな問題へと発展する可能性があります。

ネズミを放置した場合に起こりうる、具体的なリスクについて解説します。

| 病名 | 感染経路 | 潜伏期間 | 主な症状 |

| サルモネラ症 | 糞尿に汚染された食品の摂取 | 6~72時間 | 腹痛、下痢、嘔吐、38℃以上の発熱 |

| レプトスピラ症 | 糞尿に汚染された水・土壌との接触 | 3~14日 | 高熱、頭痛、筋肉痛、結膜充血 |

| ハンタウイルス感染症 | 糞尿の乾燥した粒子を吸い込む | 1~5週間 | 突然の発熱、頭痛、呼吸困難、筋肉痛 |

| 鼠咬症(そこうしょう) | ネズミに咬まれることで感染 | 数日~数週間 | 発熱、関節痛、発疹、傷口の化膿 |

衛生面・健康上のリスク

ネズミは、不衛生な下水道などをはい回っているため、体や糞尿に多くの病原菌を持っています。

これらの病原菌が、人の健康に重大な被害をおよぼすことがあります 。

- 糞尿を介したサルモネラ症などの食中毒

- 乾燥したふんを吸い込みハンタウイルスに感染

- ネズミに付着したダニやノミによるアレルギー

とくに、糞尿で汚染された食品を気づかずに食べてしまうことで、激しい腹痛や下痢を引き起こす可能性があります 。

小さなお子様や高齢者の方は重症化しやすいため、とくに注意が必要です。

建物や家財への経済的リスク

ネズミは、一生伸び続ける歯をけずるために、硬いものをかじる習性があります。

その習性が、建物や家財に大きな経済的損害をもたらすことがあります 。

- 電気配線をかじられ漏電や火災が発生

- ガス管をかじられガス漏れや爆発事故

- 柱や壁、断熱材を破壊され資産価値が低下

目に見えない天井裏で配線をかじられた場合、発見が遅れて重大な火災につながるケースも少なくありません 。

食料品や商品を汚染され、直接的な経済損失につながることもあります。

精神的な被害のリスク

ネズミが家に住み着くことで、日々の生活に大きなストレスを感じるようになります。

夜行性のため、人が寝静まった深夜に活動音が聞こえることが多く、安眠を妨げられます 。

- 天井裏を走り回る騒音による不眠

- 糞尿や死骸から発生する悪臭

- 「病気になるかも」という不安感

カサカサという足音や気配を感じるだけでも、精神的に追い詰められてしまうことがあります 。

安心して暮らせるはずの自宅が、心休まらない場所になってしまうのです。

住みついたネズミの「撃退方法」

ネズミの存在に気づいたら、被害が拡大する前にできるだけ早く対策を始めることが重要です。

市販のグッズを使えば、自分でもある程度の撃退は可能ですが、それぞれに特徴と注意点があります 。

- 忌避剤で追い払う

- 殺鼠剤(毒エサ)で駆除する

- 捕獲グッズで捕まえる

ネズミは警戒心が強く、賢い動物なので、中途半端な対策では効果が出にくいこともあります。

それぞれの撃退方法のメリットとデメリットを、くわしく見ていきましょう。

忌避剤で追い払う

忌避剤は、ネズミが嫌がるニオイや成分を使って、家から追い出すためのグッズです。

ネズミの死骸を処理する必要がないため、手軽に試せる方法といえます 。

- スプレータイプ:通り道や巣に直接噴射

- 設置タイプ:侵入経路に置いて効果が持続

- くん煙タイプ:部屋全体に煙を充満させる

ただし、効果は一時的で、ニオイが消えると再び戻ってくる可能性があります 。

くん煙剤は準備や後片付けが大変で、ペットや小さな子供がいる家庭では使いにくいです。

殺鼠剤(毒エサ)で駆除する

殺鼠剤は、毒の入ったエサをネズミに食べさせて、根本的に駆除する方法です。

巣の中にいるネズミも含めて、複数の個体を駆除できる可能性があります 。

- 一度食べると数日後に効果が出るタイプ

- 仲間に警戒されにくいのがメリット

- ネズミの通り道やエサ場の近くに設置

しかし、ネズミが壁の中や天井裏など、見えない場所で死んでしまうリスクがあります 。

死骸が腐敗して悪臭やウジ虫の発生源になるため、死骸の回収が非常に重要です。

捕獲グッズで捕まえる

捕獲グッズは、粘着シートやカゴ式のワナを使って、ネズミを物理的に捕まえる方法です。

薬剤を使わないため、お子様やペットがいる家庭でも比較的安心して使用できます 。

- 粘着シート:通り道にすき間なく敷き詰める

- カゴ式ワナ:エサでおびき寄せて捕獲

- 捕まえた個体を直接確認できる

最大の課題は、捕獲したネズミを自分で処理しなければならない点です 。

生きたまま捕まえた場合、殺処分する必要があり、精神的な負担が大きい方法といえます。

ネズミ駆除はプロ業者への①無料相談②現地調査③見積依頼がおすすめ

自分で対策してもネズミがいなくならない場合や、被害が深刻な場合は専門業者への相談がおすすめです。

プロは、素人では見つけられない侵入経路の特定や、安全で確実な駆除を行ってくれます 。

- プロに依頼するメリット

- 業者依頼の基本的な流れ

多くの業者は、無料での相談や現地調査、見積もり作成に対応しています。

まずは専門家の視点から、被害状況を正確に把握してもらうことが解決への第一歩です。

プロに依頼するメリット

ネズミ駆除をプロに依頼することには、自分で対策するのとは比較にならないほどの利点があります。

専門的な知識と技術によって、安全かつ根本的な解決が期待できます 。

- 素人では困難な侵入経路を完全に封鎖

- 再発防止のための徹底した作業と清掃消毒

- 駆除後の保証があり、万が一の再発時も安心

たとえば、プロは建物の構造を熟知しており、ネズミの種類や習性に応じた最適な駆除プランを立ててくれます 。

危険な高所作業や、病原菌のリスクがある清掃作業もすべて任せられるので安心です。

業者依頼の基本的な流れ

専門業者にネズミ駆除を依頼する場合、一般的にはいくつかのステップを踏んで進められます。

契約前に作業内容や料金をしっかり確認できるため、安心して相談できます 。

- ①電話やメールでの問い合わせ・無料相談

- ②専門家による無料の現地調査と状況報告

- ③調査結果にもとづく駆除計画と見積もりの提示

見積もり内容に納得してから契約となるため、まずは気軽に相談してみるのが良いでしょう 。

現地調査では、自分では気づかなかった被害や侵入経路が見つかることもあります。

\電話相談・現地見積0円/

ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】

| おすすめ ネズミ駆除業者 | |

|---|---|

1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |

2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |

3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |

見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。

よくある質問|ネズミのふんの「特徴」や「固さ」を徹底解説

ここでは、ネズミのふんに関する、よくある質問にお答えします。

多くの方が疑問に思う点をまとめたので、ぜひ参考にしてください。

- ネズミのふんに似てる動物は?

- ベランダにネズミのふんが一個だけ落ちてるときの対処は?

- ネズミのふんは乾燥する?

- ネズミのふんの簡単な見分け方は?

- ネズミのふんを誤って食べたらどうなる?

- ネズミのふんを放置すると病気になる?

- 同じ場所でネズミは何故ふんをする?

| 動物 | ふんの大きさ | 形・質感 | 特徴 |

| ネズミ | 5~20 mm | 固く、湿り気がある | 種類により形が違う、散らばる |

| コウモリ | 5~10 mm | 細長く、パサパサで崩れやすい | 昆虫の体の一部が混じる |

| ゴキブリ | 1~2.5 mm | 小さな粒状、または液状のシミ | 非常に小さい、臭いはほぼない |

| イタチ | 約6 mm | 水分が多く、細くねじれている | 強い悪臭、同じ場所にまとめる |

ネズミのふんに似てる動物は?

ネズミのふんは、コウモリやゴキブリ、イタチなどのふんと間違われることがあります。

見分ける最大のポイントは「大きさ」と「質感」、そして「落ちている場所」です 。

- コウモリのふん:パサパサしていて、かんたんに崩れる

- ゴキブリのふん:2.5ミリ以下と非常に小さい

- イタチのふん:強い臭いがあり、一か所にまとまっている

たとえば、ネズミのふんは比較的固くて湿り気がありますが、コウモリのふんは乾燥してもろいのが特徴です 。

上の比較表を参考にして、冷静に判断してみてください。

ベランダにネズミのふんが一個だけ落ちてるときの対処は?

たとえ一個だけでも、ネズミのふんをベランダで見つけたら注意が必要です。

偵察に来たネズミが残したサインか、あるいは侵入経路を探している可能性があります 。

- まずは安全な方法でふんを清掃・消毒する

- エサになるようなものをベランダに置かない

- エアコンの配管周りなどのすき間をふさぐ

鳥のふんである可能性もあるため、決めつけずに周囲の環境をよく観察しましょう 。

防鳥ネットやオーニングを設置することも、物理的な侵入防止策として有効です 。

ネズミのふんは乾燥する?

はい、ネズミのふんは時間の経過とともに乾燥します。

新しいふんは黒っぽく湿り気がありますが、古くなると水分が抜けて灰色っぽく変化します 。

- 新しいふん:黒光りしていて、ツヤがある

- 古いふん:灰色っぽく、カサカサしている

- 乾燥すると、もろくて崩れやすくなる

この変化を知っておくことで、ふんがいつ頃のものか、つまりネズミの活動が最近のものかを推測できます。

新しいふんが多ければ、現在も活発に活動している証拠です。

ネズミのふんの簡単な見分け方は?

ネズミのふんを簡単に見分けるには、「大きさ」「色」「場所」の3点に注目します。

一般的に、家ネズミのふんは1センチ前後の大きさで、茶色か灰色をしています 。

- 大きさ:約5ミリから20ミリの範囲

- 色:茶色または灰色が基本

- 場所:種類によって高い場所や水回りに特徴が出る

最も重要な手がかりは、ふんが落ちていた場所です 。

天井裏や棚の上ならクマネズミ、キッチンの隅ならドブネズミを強く疑いましょう 。

ネズミのふんを誤って食べたらどうなる?

万が一、ネズミのふんを誤って口にしてしまった場合は、体調の変化に注意してください。

加熱調理された食品に混入していた場合、多くの菌は死滅しますが、リスクはゼロではありません 。

- サルモネラ菌などによる食中毒のリスク

- 腹痛、嘔吐、下痢、発熱などの症状

- 症状が出た場合はすぐに医療機関を受診

とくに症状が見られなくても、不安な場合はかかりつけの医師や地域の救急相談窓口に電話で相談すると安心です 。

ふんに直接ふれてしまった場合も、すぐに石けんで手を洗い、消毒してください 。

ネズミのふんを放置すると病気になる?

はい、ネズミのふんを放置すると、感染症にかかるリスクが非常に高まります。

ふんそのものだけでなく、乾燥して空気中に舞った粒子を吸い込むことでも感染する可能性があります 。

- サルモネラ症などの食中毒

- ハンタウイルス肺症候群

- レプトスピラ症

これらの病気は、発熱や下痢といった症状から、重症化すると命に関わるものまでさまざまです 。

ふんを見つけたら、放置せずに速やかに、そして安全に処理することが大切です。

同じ場所でネズミは何故ふんをする?

ネズミは、ふんや尿を使って自分の縄張りを主張したり、仲間と情報を交換したりします。

この「マーキング」と呼ばれる習性のため、特定の通り道や安心できる場所にふんが集中することがあります 。

- 縄張りを示すためのマーキング行為

- 仲間への情報伝達(エサ場の場所など)

- ドブネズミは一か所にまとめる傾向がある

とくにドブネズミは、同じ場所に排泄する習性があるため、ふんがまとまって見つかることが多いです 。

クマネズミは移動しながら排泄するため、ふんは散らばる傾向にあります 。

まとめ|ネズミのふんの「特徴」や「固さ」を徹底解説

この記事では、ネズミのふんに関するさまざまな情報をお伝えしました。

- ネズミのふんの特徴:種類ごとに大きさ、形、場所が異なり、侵入しているネズミを特定する手がかりになる。

- ネズミのふんの固さ:新しければ黒く湿っており、古ければ灰色で乾燥している。活動状況の判断材料になる。

- ふんを見つけた時の対処法:病原菌のリスクがあるため、保護具を着用し、消毒しながら安全に清掃する。

- ふんが出る根本原因:家に侵入経路、エサ、巣の環境がそろっていることが原因。原因を断つことが重要。

- ネズミを放置するリスク:健康被害、建物の経済的損害、精神的ストレスなど、被害は多岐にわたる。

- ネズミの撃退方法:市販のグッズで対策できるが、それぞれに限界やリスクがあり、完全な駆除はむずかしい。

- プロ業者への依頼:根本的な解決と再発防止のためには、専門家の調査と駆除が最も安全で確実な方法。

ネズミのふんを見つけたときの不安は、正しい知識を持つことで、適切な行動に変えることができます。

しかし、ネズミの完全な駆除は、侵入経路の特定と封鎖、巣の撤去、徹底した消毒など、専門的な知識と技術を要する複雑な作業です。

ご自身やご家族の安全と、安心して暮らせる毎日を取り戻すために、まずは一度、ネズミ駆除のプロに無料相談してみてはいかがでしょうか。

\電話相談・現地見積0円/

ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】

| おすすめ ネズミ駆除業者 | |

|---|---|

1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |

2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |

3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |

見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。