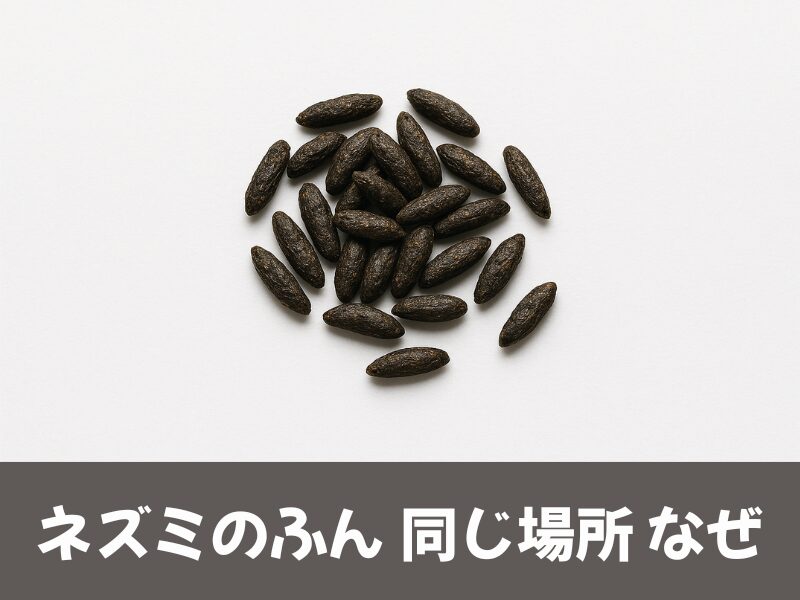

「また同じ場所に黒い粒が…」

「これってネズミのふん?」

「なんでいつもここなんだろう?」

家に潜むネズミの気配に、不安や不快感を感じているのではないでしょうか。

同じ場所にふんが落ちているのは、ネズミが家に住み着いているサインかもしれません。

ですが、そのふんを安易に考えてはいけません。

実は深刻な健康被害や家屋へのダメージにつながる危険なサインなのです 。

しかし、ご安心ください。

本記事では、ネズミのふんが同じ場所に落ちる理由から、正しい対策まで解説します。

この記事を読むことで、ふんが示すサインの全てを知ることができ、

安心して安全な住環境を取り戻すための行動ができるようになります。

記事のポイント

- ふんが同じ場所にある3つの理由

- ふんから分かるネズミの種類と巣の場所

- 安全なふんの掃除方法と注意点

- ネズミを二度と寄せ付けないための対策

\電話相談・現地見積0円/

ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】

| おすすめ ネズミ駆除業者 | |

|---|---|

1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |

2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |

3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |

見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。

ネズミのふんが同じ場所に落ちている「理由3つ」

ネズミのふんが特定の場所に集中するのは、決して偶然ではありません。

ネズミが持つ特有の習性によって、ふんの場所は決まってくるのです。

- 理由①:体をこすりつけ壁際を移動する習性

- 理由②:特定の場所でふんをする「ためフン」

- 理由③:巣やエサ場など安心できる場所の近く

たとえば壁際に沿ってふんが落ちているのは、ネズミの移動習性が原因です 。

それでは、それぞれの理由をくわしく見ていきましょう。

理由①:体をこすりつけ壁際を移動する習性

ネズミはとても警戒心が強く、あまり目が良くありません 。

そのため壁や物に体をこすりつけながら、いつも同じルートを移動します 。

- 同じ道を繰り返し通る

- 移動しながら排泄する

- 体の汚れが壁に付着する

この習性により、通り道にはふんだけでなく、ラットサインと呼ばれる黒い汚れも残ります 。

結果として、ふんは壁際などの通り道に集中して見つかるのです。

理由②:特定の場所でふんをする「ためフン」

ネズミの中には、決まった場所でまとめて排泄する種類がいます 。

この習性は「ためフン」と呼ばれ、巣の近くをトイレとして使っているのです 。

- ドブネズミによく見られる習性

- 天井裏や物陰に山積みになる

- イタチなども同じ習性を持つ

たとえば天井裏の隅にふんが山積みになっていれば、それはドブネズミのためフンかもしれません 。

ためフンは、ネズミがそこに定住している強力な証拠となります。

理由③:巣やエサ場など安心できる場所の近く

ネズミは一日の大半を、巣やその周辺で過ごしています 。

エサ場と巣を行き来する通り道は、ネズミにとっての生活の中心です 。

- 巣の出入り口のまわり

- エサを食べる場所の近く

- 安全に隠れられる隅っこ

たとえば冷蔵庫の裏や食品庫の中など、エサがある場所にふんが集中して見つかります 。

ふんの量が多い場所は、ネズミの活動が活発な場所を示しています。

ネズミのふんが同じ場所にあることで「分かること」

ネズミのふんは、ただの汚れではなく、重要な情報源なのです 。

掃除する前にしっかり観察することで、効果的な対策を立てられます 。

- 侵入しているネズミの種類の特定

- ネズミの侵入経路や通り道の推測

- 巣が作られている場所の手がかり

たとえばふんの大きさが1cm以上で水回りにあるなら、ドブネズミの可能性が高いです 。

これらの情報を基に、的確な対策を進めていきましょう。

侵入しているネズミの種類の特定(写真つき)

家に住み着くネズミは主に3種類で、ふんの特徴がそれぞれ違います 。

ふんの「大きさ」「形」「場所」の3つのポイントで見分けられます 。

- クマネズミ:6~10mmで細長く、高い場所に散らばる

- ドブネズミ:10~20mmで太く、水回りにまとまる

- ハツカネズミ:4~7mmで米粒状、物置などで見つかる

たとえば棚の上や天井裏で細長いふんが散らばっていれば、クマネズミの仕業でしょう 。

ネズミの種類を特定することが、効果的な駆除への第一歩です。

| 種類 | 大きさ | 形・特徴 | 色 | 主な発見場所 |

クマネズミ | 6~10mm | 細長く不揃い。移動しながら排泄するため散らばる。 | 茶色・灰色 | 天井裏、屋根裏、棚の上など高い場所 |

ドブネズミ | 10~20mm | 太く丸みがある。まとまって落ちていることが多い。 | こげ茶・灰色 | キッチン、トイレ、床下など湿った低い場所 |

ハツカネズミ | 4~7mm | 米粒ほどの大きさで両端が尖っている。 | 茶色 | 物置、倉庫、人の出入りが少ない場所 |

ネズミの侵入経路や通り道の推測

ネズミは警戒心が強く、いつも同じルートを通って移動します 。

そのため、ふんが落ちている場所はネズミの通り道を示しているのです 。

- 壁際や配管に沿って続くふん

- 部屋の隅や家具の裏のふん

- 近くにあるかじり跡や黒い汚れ

たとえば壁の隙間から台所の食品庫までふんが続いていれば、そこが侵入経路です 。

この通り道を特定し、罠を仕掛けたり、侵入口を塞いだりします。

巣が作られている場所の手がかり

ふんが最も多く見つかる場所の近くに、巣があると考えられます 。

ネズミは暖かく安全で、巣の材料が手に入る場所に巣を作ります 。

- 天井裏の断熱材の中

- 壁の中や使わない押入れ

- 冷蔵庫や家具の裏側

たとえば天井裏で紙くずや布きれと一緒に大量のふんがあれば、そこが巣でしょう 。

巣の場所を特定することで、より集中的な駆除が可能になります。

ネズミのふんを見つけたときの「注意点」

ネズミのふんを見つけると驚きますが、焦って行動するのは危険です。

健康を守るためには、正しい手順で対処することがとても大切になります 。

- 病原菌に感染するため素手で触らない

- 菌が飛散するため掃除機は使わない

- 駆除の手がかりになるためすぐに捨てない

たとえば良かれと思って掃除機で吸い取る行為は、病原菌を部屋中にまき散らす最も危険な行動の一つです 。

安全な対処法をくわしく見ていきましょう。

病原菌に感染するため素手で触らない

ネズミのふんには、多くの病原菌や寄生虫が含まれています 。

素手で触れると、皮膚の傷口などから菌が体内に侵入する恐れがあります 。

- サルモネラ菌(食中毒の原因)

- レプトスピラ菌(重症化するとワイル病)

- ハンタウイルス(呼吸器感染症の原因)

ふんを直接触らなくても、汚れた場所に触れた手で口や食べ物に触れると感染の危険があります。

万が一触れてしまった場合は、すぐに石鹸と流水で洗い、消毒してください 。

菌が飛散するため掃除機は使わない

乾燥したふんは非常にもろく、わずかな刺激で粉々になります 。

掃除機で吸うと、排気とともに病原菌を含んだ粉塵が空気中に飛散します 。

- 部屋全体を汚染する

- ハンタウイルスなどの吸い込み感染リスクを高める

- 掃除機自体が汚染源になる

乾いたホウキで掃くのも、危険な粉塵を舞い上げてしまうため絶対にいけません 。

この「エアロゾル感染」を防ぐことが、安全な清掃の最重要ポイントです 。

駆除の手がかりになるためすぐに捨てない

ふんは、ネズミの活動を解明するための貴重な「証拠」です 。

すぐに掃除してしまうと、侵入経路などの重要な手がかりを失ってしまいます 。

- ふんの場所や量を写真に撮っておく

- 定規などを添えて大きさが分かるように撮影する

- 専門業者に相談する際の重要な資料になる

清掃前に状況を記録することで、後の対策がより的確になります 。

専門業者に依頼する際、写真があれば状況を素早く把握し、効果的な駆除計画を立てるのに役立ちます。

家の中でネズミのふんを見つけたら「やるべき事」

ネズミのふんがもたらす危険性を理解した上で、正しい行動をとることが大切です。

ただ掃除するだけでなく、根本的な原因を取り除き、再発を防ぐことが目標です。

- 安全な装備でふんを清掃・消毒する

- ふん以外の痕跡「ラットサイン」を探す

- 侵入経路を特定して徹底的に封鎖する

まずは健康被害を防ぐために、正しい手順でふんの清掃と消毒を行うことが最優先です 。

具体的な手順を一つずつ確認していきましょう。

安全な装備でふんを清掃・消毒する

清掃作業は、必ずマスクとゴム手袋を着用して行います 。

病原菌の飛散を防ぐため、ふんを湿らせてから処理するのが鉄則です 。

- 消毒液を散布し、ふんとその周辺を湿らせる

- キッチンペーパーでふんを掴み取り、ビニール袋に入れる

- 汚れた場所を使い捨ての布などで拭き、その布も袋へ

- 拭き取った場所を再度アルコールスプレーで消毒する

- 尿の臭いを消臭剤で消す(マーキング臭対策)

たとえば消毒には、アルコール濃度70%以上の製品が推奨されます 。

使用した手袋やマスクもビニール袋に入れて密閉し、すぐに廃棄してください 。

ふん以外の痕跡「ラットサイン」を探す

ふんはネズミの存在を示す「ラットサイン」の一つにすぎません 。

他の痕跡を探すことで、ネズミの活動範囲をより正確に把握できます 。

- かじり跡:柱、家具、電気コードなど

- 黒いこすり跡:壁際や柱の黒光りした汚れ

- 足跡:ほこりの多い場所や、小麦粉をまくと見つけやすい

たとえばブラックライトを使うと、目には見えない尿の跡が光って見えることがあります 。

これらのラットサインは、罠を仕掛ける最適な場所を示しています 。

侵入経路を特定して徹底的に封鎖する

ネズミを駆除しても、侵入経路が開いたままでは再発は防げません 。

ネズミは1.5cmから2.5cmほどのわずかな隙間からでも侵入します 。

- 壁のひび割れや穴

- エアコンや水道管と壁の隙間

- 換気扇や床下の通風口

たとえば金網や防鼠パテ、スチールウールなど、ネズミがかじれない丈夫な素材で隙間を塞ぎます 。

すべての侵入経路を塞ぐことが、根本的な解決への最も重要なステップです。

住みついたネズミの「撃退方法」

ネズミを家から追い出すには、いくつかの方法があります。

それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、状況に合わせて選ぶことが大切です。

- 粘着シートや捕獲カゴなどの「罠」を仕掛ける

- くん煙剤やスプレーなどの「忌避剤」で追い払う

- 超音波を発生させる「駆除器」を設置する

たとえば、ネズミの姿を見ずに追い出したい場合は、忌避剤や超音波が選択肢になります 。

それぞれの撃退方法を、くわしく解説していきます。

罠を仕掛ける(粘着シート・捕獲カゴ)

粘着シートや捕獲カゴは、物理的にネズミを捕まえる古典的で確実な方法です。

ネズミの通り道(ラットサイン)に沿って設置するのが最も効果的です 。

- 通り道を塞ぐように複数枚敷き詰める

- 壁際や部屋の隅など、通りやすい場所に置く

- 捕獲後の処理が必要になる

たとえば粘着シートは、ネズミがよく通る壁際に隙間なく敷き詰めると捕獲率が上がります 。

ただし、捕らえたネズミを自分で処理する必要があるという精神的な負担が伴います。

忌避剤で追い払う(くん煙剤・スプレー)

忌避剤は、ネズミが嫌がるニオイや成分で家から追い出す方法です 。

ネズミの死骸を処理する必要がないため、手軽に試せるのがメリットです。

- くん煙タイプ:天井裏など広い空間全体に効果的

- スプレータイプ:侵入口や通り道に直接噴射

- 設置タイプ:生活空間に置いて効果を持続させる

たとえば天井裏など、ネズミがどこにいるか分からない場合は、くん煙剤で空間全体をカバーするのが有効です 。

しかし、効果は一時的で、ネズミがニオイに慣れて戻ってくることもあります。

超音波で追い払う(駆除器)

超音波発生器は、ネズミが嫌がる周波数の音を出して追い払う装置です 。

人間には聞こえない音なので、生活への影響が少なく、安全性が高いのが特徴です 。

- 設置が簡単で、死骸の処理が不要

- ネズミが音に慣れてしまうことがある

- 壁や家具などの障害物で効果が弱まる

たとえば超音波は壁を通り抜けられないため、部屋ごとに設置する必要があります 。

効果が限定的で、他の対策と組み合わせないと根本的な解決は難しい場合があります。

家の中でネズミのふんが出る「根本的な原因」

ネズミは偶然あなたの家を選んだわけではありません。

ネズミにとって「住みやすい環境」が、知らず知らずのうちに整っているのかもしれません。

- 原因①:エサとなるものが放置されている

- 原因②:巣の材料になるものが豊富にある

- 原因③:1.5cmほどの侵入できる隙間がある

この「食・住・アクセス」の3つの要素が揃っている家は、ネズミにとって非常に魅力的です 。

ご自宅が当てはまっていないか、各原因をチェックしていきましょう。

原因①:エサとなるものが放置されている

ネズミは雑食性で、人間が食べるものならほとんど何でも食べます 。

食べ物の匂いは、遠くにいるネズミをも引き寄せる強力な誘引剤です 。

- 放置された生ゴミや食べ残し

- 密閉されていない米や穀物、果物

- ペットフードや仏壇のお供え物

たとえば石鹸やゴキブリなどの昆虫でさえ、ネズミのエサになることがあります 。

エサの管理を徹底することが、ネズミを寄せ付けないための基本です。

原因②:巣の材料になるものが豊富にある

ネズミは安全で暖かい巣を作るために、身の回りにあるものを利用します 。

巣の材料が豊富な家は、ネズミにとって繁殖に最適な環境です 。

- 新聞紙や段ボールなどの紙類

- ビニール袋やティッシュペーパー

- 衣類、タオル、家の断熱材

たとえばネズミは、段ボールや家の断熱材をかじって、暖かく柔らかい寝床を作ります 。

不要な紙類や布類を整理整頓し、巣材を与えないことが重要です 。

原因③:1.5cmほどの侵入できる隙間がある

どんなに魅力的な環境でも、家に入れなければネズミは住み着けません 。

驚くほど小さな隙間、大人の指一本分ほどの穴からでも侵入可能です 。

- 築年数が経った建物の構造的な隙間

- エアコンの配管穴や通気口

- 雨戸の戸袋や壁のひび割れ

たとえば新築の家でも、配管周りの塞がれていない隙間が侵入口になることがあります 。

家の周りを定期的に点検し、隙間を塞ぐことが不可欠です 。

住みついたネズミを「放置するリスク」

ネズミは繁殖力が非常に高く、1匹見つけたらあっという間に増えてしまいます 。

放置すれば、健康面、経済面、そして精神面で深刻な被害をもたらします 。

- 感染症などの「健康被害」

- 家屋や家財への「経済的被害」

- 騒音や悪臭による「精神的被害」

たとえばネズミのふん尿を放置することで、知らず知らずのうちに家族が深刻な病気に感染するリスクに晒されます 。

具体的なリスクの内容を、一つずつ見ていきましょう。

感染症などの「健康被害」

ネズミは様々な病原菌を媒介する「感染症の運び屋」です 。

乾燥して舞い上がったふんの粉塵を吸い込むことで、感染する危険があります 。

- サルモネラ症:食中毒を引き起こす

- レプトスピラ症:高熱や頭痛、重症化すると命の危険も

- ダニ・ノミによる被害:アレルギーや皮膚炎の原因に

特にハンタウイルスは、ネズミのふん尿から空気感染する危険な病原体です 。

抵抗力の弱いお子様や高齢者、ペットがいるご家庭では特に注意が必要です 。

| 病名 | 病原体 | 主な感染経路 | 主な症状 |

| サルモネラ症 | サルモネラ菌 | 糞尿で汚染された食品の摂取 | 腹痛、下痢、嘔吐、発熱 |

| レプトスピラ症 | レプトスピラ菌 | 糞尿で汚染された水や土壌との接触 | 高熱、頭痛、筋肉痛、黄疸 |

| ハンタウイルス感染症 | ハンタウイルス | 乾燥した糞尿の吸い込み(エアロゾル感染) | 発熱、呼吸困難、腎不全 |

| 鼠咬症(そこうしょう) | レンサ桿菌など | ネズミに咬まれる | 発熱、発疹、関節痛 |

家屋や家財への「経済的被害」

ネズミは一生伸び続ける歯を削るため、硬いものをかじる習性があります 。

このかじり行為が、深刻な経済的損害を引き起こします 。

- 建材の損傷:柱や壁、断熱材をかじられ資産価値が低下

- 火災のリスク:電気コードやガス管をかじり漏電や火災に

- 食料品の汚染:貯蔵している食品が食べられなくる

たとえば断熱材を巣にされると、大規模なリフォームが必要になることもあります 。

駆除費用に加え、修繕費用という二重の出費につながる可能性があります 。

騒音や悪臭による「精神的被害」

ネズミの被害は、目に見えるものだけではありません 。

日々の生活の中で、大きなストレスや不安を感じることになります 。

- 騒音:夜中に天井裏を走り回る音による睡眠不足

- 悪臭:ふん尿が溜まることで発生する強烈なアンモニア臭

- 不快感と恐怖:家に何かがいるという衛生面への不安

安心して暮らせるはずの我が家が、くつろげない場所になってしまいます 。

心身の健康を守るためにも、一刻も早い対策が重要です。

ネズミ駆除はプロ業者への①無料相談②現地調査③見積依頼がおすすめ

自分で対策をしてもネズミがいなくならない、そんな時は専門業者に頼るのが最善の道です。

プロはネズミの習性を知り尽くしており、素人では見つけられない侵入経路も特定します。

- 専門的な知識と技術で根本から解決

- 再発防止保証で施工後も安心

- 面倒で危険な作業をすべて任せられる

たとえば多くの専門業者は、無料の現地調査や見積もりを提供しています 。

まずは気軽に相談して、被害状況を正確に把握することから始めましょう。

無料相談で現状を伝える

まずは電話やウェブサイトのフォームから、専門業者に連絡してみましょう 。

「いつから」「どこで」「どんな被害があるか」を伝えることで、スムーズに話が進みます。

- 24時間365日対応の窓口も多い

- 被害状況や不安な点を伝える

- 現地調査の日程を調整する

たとえば「天井裏から物音がする」「キッチンでふんを見つけた」など、具体的な情報を伝えましょう。

この段階で、おおよその状況を把握してもらい、次のステップに進みます。

無料の現地調査で被害状況を把握

専門のスタッフが訪問し、家の隅々まで徹底的に調査してくれます 。

ふんの状況、ラットサイン、侵入経路の候補などをプロの目で確認します。

- 床下や天井裏など見えない場所も調査

- 写真などを使い、調査結果を分かりやすく説明

- ネズミの種類や生息数を特定

たとえば自分では気づかなかった壁の小さな亀裂や、配管の隙間が侵入口だと判明することもあります。

正確な現状把握が、効果的な駆除プランの土台となります。

見積もりで作業内容と費用を確認

現地調査の結果を基に、具体的な駆除プランと見積もりが提示されます 。

作業内容や費用に納得した上で、契約するかどうかを決められます。

- 作業内容の詳細な説明

- 明確な料金体系(追加料金の有無)

- 再発防止保証の期間と内容

たとえば複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」も有効です 。

サービス内容と費用を比較検討し、最も信頼できる業者を選びましょう。

\電話相談・現地見積0円/

ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】

| おすすめ ネズミ駆除業者 | |

|---|---|

1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |

2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |

3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |

見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。

よくある質問|ネズミのふんが同じ場所に落ちているのは何故について

ここでは、ネズミのふんに関するよくある質問にお答えします。

- ネズミのふんに似てる動物は?

- ベランダにネズミのふんが一個だけ落ちてるときの対処は?

- ネズミのふんは乾燥する?

- ネズミのふんの特徴は?

- ネズミのふんの固さは?

- ネズミのふんを放置すると病気になる?

ネズミのふんに似てる動物は?

コウモリやゴキブリ、イタチなどのふんがネズミのものと間違われやすいです。

見分けるポイントは「大きさ」「形」「質感」「場所」です。

- コウモリのふん:5~10mmでパサパサして崩れやすい。昆虫の体が混じる 。

- ゴキブリのふん:1~2.5mmと非常に小さく、点状で臭いがない 。

- イタチのふん:水分が多く、動物の毛が混じっている。一か所にまとめる習性がある 。

たとえば、ふんをつまんでみて簡単に崩れるなら、ネズミではなくコウモリの可能性が高いです。

また、ヤモリのふんは黒いふんの先に白い尿酸が付いているのが特徴です 。

ベランダにネズミのふんが一個だけ落ちてるときの対処は?

一個だけでもネズミが侵入しようとしているサインの可能性があります。

油断せず、まずは安全に掃除し、周囲に他に痕跡がないか確認しましょう 。

- マスクと手袋を着用してふんを処理する

- アルコールでふんがあった場所を消毒する

- ベランダ周りに侵入できそうな隙間がないか点検する

たまたま通りかかっただけの可能性もありますが、予防策を講じておくと安心です。

忌避剤を置いたり、ベランダに物を置かないようにして、ネズミが寄り付きにくい環境を作りましょう 。

ネズミのふんは乾燥する?

はい、乾燥します。

新しいふんは黒光りして湿り気がありますが、時間が経つと水分が抜けて灰色っぽく乾燥します 。

- 新しいふん:黒っぽくツヤがあり、しっとりしている

- 古いふん:灰色っぽくカサカサになり、もろくなる

- 乾燥すると病原菌が飛散しやすくなる

乾燥したふんは非常に危険で、わずかな風で粉塵となって空気中に舞い上がります 。

この粉塵を吸い込むと感染症のリスクが高まるため、掃除の際は必ず湿らせてから処理してください 。

ネズミのふんの特徴は?

ネズミのふんは、種類によって大きさと形が異なりますが、一般的には4mmから20mm程度の大きさです 。

色は茶色や灰色、こげ茶色で、食べたものによっても変化します 。

- 大きさ:4mm~20mm程度

- 色:茶色、灰色、こげ茶色

- 臭い:アンモニア臭がすることがある

クマネズミは細長く、ドブネズミは太く、ハツカネズミは米粒のように小さいのが特徴です 。

壁際や部屋の隅、エサ場の近くなど、ネズミの通り道や活動場所に多く見られます 。

ネズミのふんの固さは?

新しいふんは比較的湿っていて、少し固さがあります 。

時間が経って乾燥すると、より硬くなりますが、同時にもろく崩れやすくなります 。

- 新しいふん:湿り気があり、粘土のような質感

- 乾燥したふん:硬くなるが、衝撃で崩れやすい

- コウモリのふんよりは硬く、崩れにくい

たとえばコウモリのふんは非常にパサパサしていて、指でつまむと簡単に粉々になります 。

ネズミのふんは、それに比べるとしっかりとした固さを持っています。

ネズミのふんを放置すると病気になる?

はい、非常に高い確率で病気になるリスクがあります。

ネズミのふんには、サルモネラ菌やレプトスピラ菌など、多くの危険な病原体が含まれています 。

- 食中毒(サルモネラ症)

- 高熱や黄疸を引き起こすレプトスピラ症

- 空気感染するハンタウイルス感染症

乾燥したふんの粉塵を吸い込むことで、直接触らなくても感染する可能性があります 。

健康被害を防ぐためにも、ふんを見つけたら放置せず、安全な方法で速やかに処理することが重要です。

まとめ|ネズミのふんが同じ場所に落ちている「理由3つ」と「対策」を解説

この記事では、ネズミのふんが同じ場所に落ちている理由と、その対策について解説しました。

- ふんが同じ場所にある理由: ネズミの「壁際を移動する習性」「ためフン」「巣やエサ場の近く」という3つの習性が原因です。

- ふんから分かること: ふんの大きさや場所から「ネズミの種類」「侵入経路」「巣の場所」を特定できます。

- ふんを見つけた時の注意点: 「素手で触らない」「掃除機を使わない」「すぐに捨てない」ことが安全対策の鍵です。

- やるべき事: 「安全な清掃と消毒」「ラットサインの調査」「侵入経路の封鎖」を徹底することが重要です。

- 撃退方法: 「罠」「忌避剤」「超音波」などがありますが、一長一短があり、根本解決は難しい場合もあります。

- 根本的な原因: 家に「エサ」「巣材」「侵入口」が揃っていると、ネズミは住み着きやすくなります。

- 放置するリスク: 「健康被害」「経済的被害」「精神的被害」という深刻な問題に発展します。

- プロへの依頼: 無料相談や現地調査を活用し、専門家による確実な駆除と再発防止を検討するのが最も賢明です。

ネズミのふんは、見えないところで被害が拡大しているサインです。

ご自身やご家族の健康、そして大切な住まいを守るためにも、これ以上問題を放置しないでください。

多くの専門業者が無料相談や無料見積もりを提供しています。

まずは専門家に連絡し、現状を正確に把握することから始めてみてはいかがでしょうか。

プロの力を借りることで、一日も早く安心できる日常を取り戻すことができます。

\電話相談・現地見積0円/

ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】

| おすすめ ネズミ駆除業者 | |

|---|---|

1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |

2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |

3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |

見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。